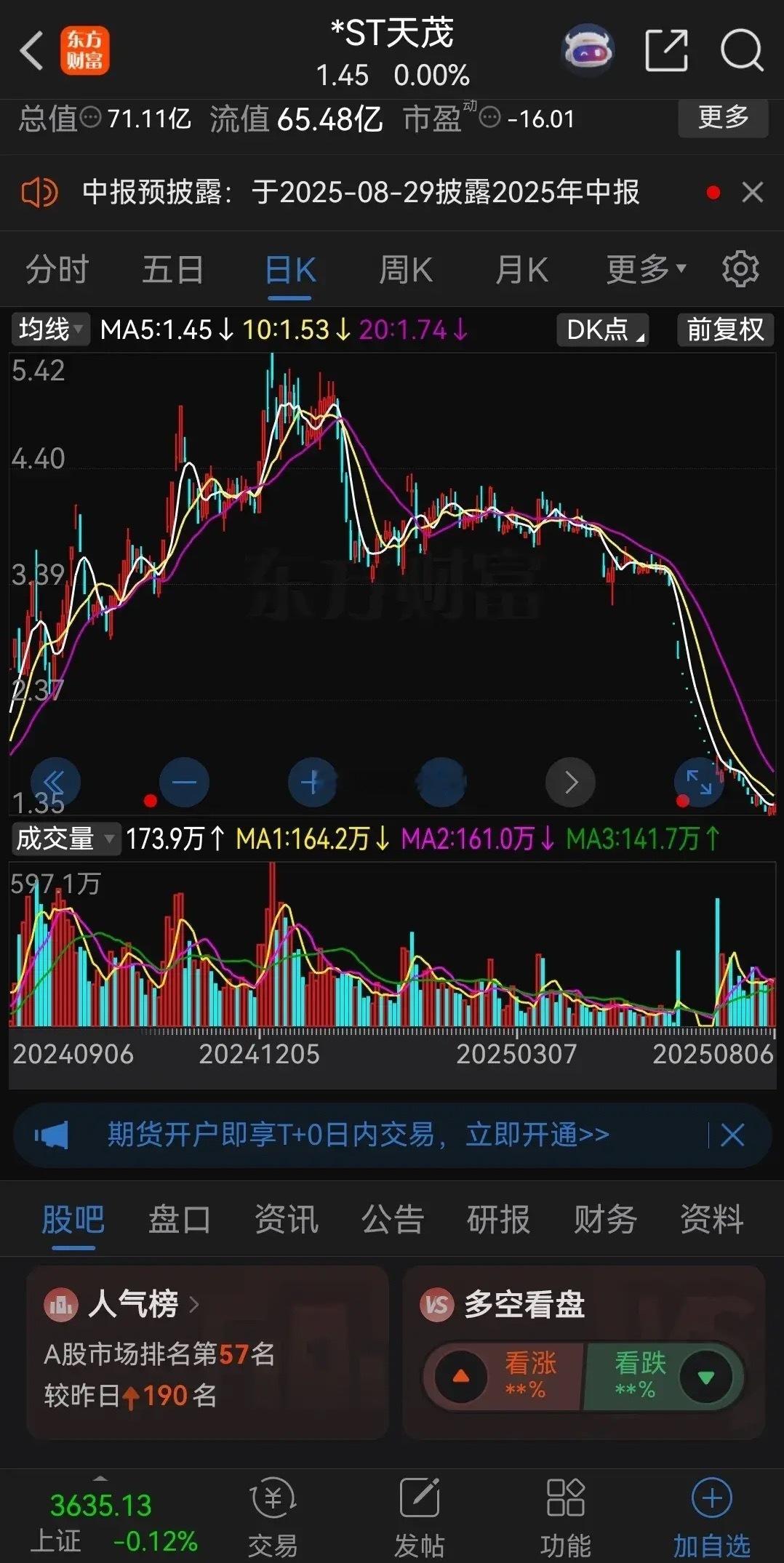

两年前募资26亿元时,三元前驱体还是新能源产业的“黄金赛道”,如今却成了道氏技术(300409.SZ)的“烫手山芋”。8月13日晚间,道氏技术连发两份公告,宣布对年产10万吨三元前驱体项目和道氏新能源循环研究院项目暂缓实施,这场总投资17.06亿元的“豪赌”戛然而止。昨日开盘,公司股价低开5.7%,盘中一度跌超9%,市值蒸发近20亿元。

从高歌猛进到紧急刹车,道氏技术的困境折射出整个新能源产业链的剧变。被公司寄予厚望的固态电池,仍困于量产前的“最后一公里”。更令市场不安的是,当公司宣称“Allin固态电池”时,2025年上半年财报显示,其研发费用却创下41%的惊人跌幅,实控人更在此时抛出减持计划——这场技术转型的胜算,究竟有几成?

三元前驱体失速,从募资26亿到进度不足两成

2023年4月,道氏技术通过可转债募资26亿元时,三元前驱体项目被描述为“抓住全球电动化浪潮的战略支点”。根据彼时规划,项目达产后将形成10万吨/年高镍三元前驱体产能,瞄准特斯拉、松下等高端客户。然而截至2025年6月30日,项目投入进度仅18.67%,剩余14亿元资金躺在账户上“沉睡”。

“市场环境已发生重大变化,国内新能源汽车市场增速放缓,海外市场受政治因素影响发展不及预期,同时磷酸铁锂材料凭借成本与安全性优势抢占中低端市场,对三元材料市场形成挤压。”道氏技术在公告中坦言。

中国汽车工业协会数据显示,2025年上半年国内新能源汽车销量增速从2023年的37%骤降至9%,而磷酸铁锂电池装机量占比已突破68%,较2023年提升22个百分点。成本端,碳酸锂价格虽从60万元/吨的高位回落至8.5万元/吨,但三元材料因镍钴价格波动,成本仍比磷酸铁锂高出30%以上。海外市场更是一片惨淡。欧洲启动“电池护照”追溯机制,直接卡住高镍三元电池的出口通道。

固态电池“画饼”,实控人减持“精准踩点”

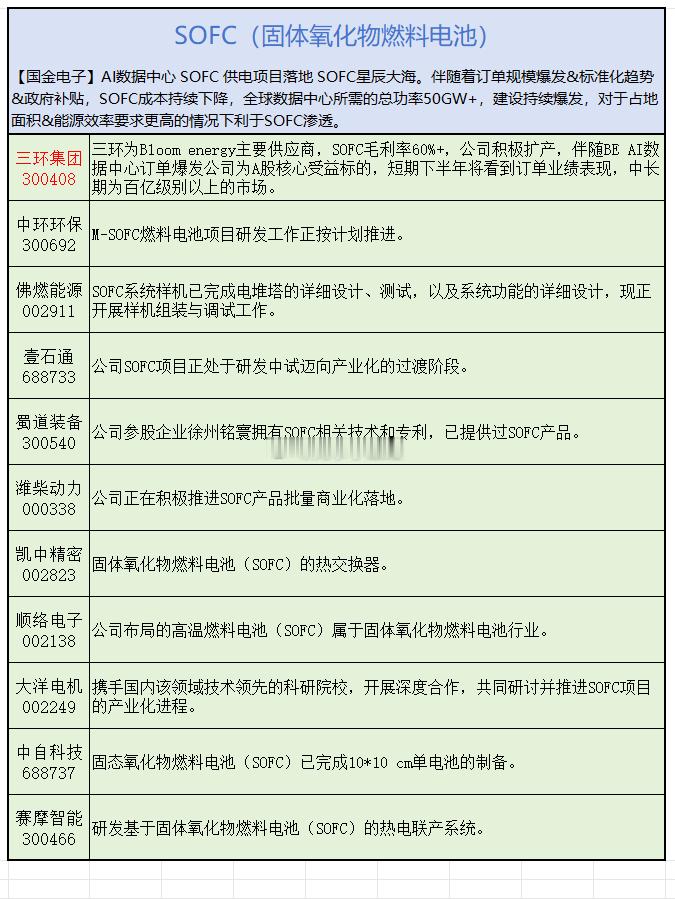

在三元前驱体项目搁浅的同时,道氏技术将战略重心转向固态电池材料,宣称已覆盖单壁碳纳米管导电剂、硅基负极、超高镍前驱体等“全技术路线”。然而财报数据却揭示出矛盾:2025年上半年研发费用1.12亿元,同比暴跌41.39%,远低于宁德时代、容百科技等同行。

“固态电池的研发是个‘吞金兽’。”某头部券商电新分析师指出,仅硫化物电解质一项,日韩企业每年研发投入就超过5亿美元。

如今在转型的关键当口,道氏技术实控人荣继华的减持计划引发轩然大波。根据公告,荣继华拟减持不超过1541.66万股,套现金额约3.2亿元(按8月13日收盘价20.78元/股计算)。值得注意的是,减持窗口期恰逢公司股价年内上涨20%的高点。

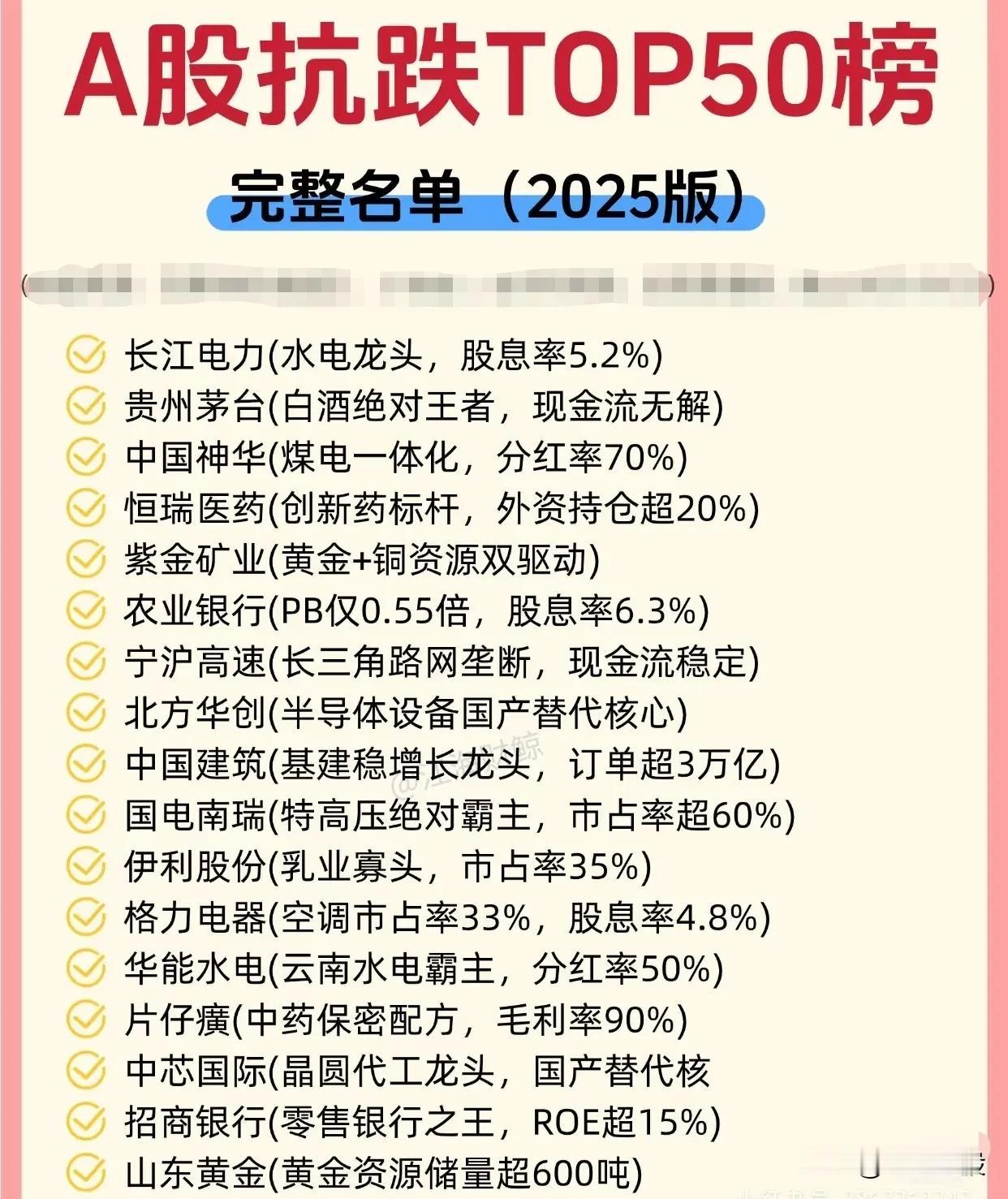

荣继华目前持股比例16.19%,减持后将降至14.2%,进一步削弱对公司的控制力。对比同行,宁德时代曾毓群2023年以来累计增持23亿元,亿纬锂能刘金成更是质押股份加码固态电池研发,实控人减持在新能源赛道极为罕见。

行业变局下的“生死时速”

道氏技术的困境并非孤例。2025年以来,已有包括华友钴业、中伟股份在内的6家三元前驱体企业宣布延期或缩减产能。行业龙头格林美董事长许开华在7月的业绩会上直言:“三元材料正在经历从‘贵族’到‘平民’的阵痛,未来三年将淘汰30%落后产能。”

而固态电池的赛道同样拥挤。国内已有超过50家企业布局,但可能真正实现半固态电池装车的仅有卫蓝新能源(蔚来ET7配套)、赣锋锂业(东风岚图)两家。“技术路线未定、成本居高不下、专利壁垒高筑,这是所有转型企业的三重门。”中国科学院物理研究所李泓教授指出。

对道氏技术而言,时间窗口正在关闭。根据高工锂电数据,2025年全球固态电池市场规模约35亿元,但到2030年将飙升至2000亿元,未来五年是技术卡位的关键期,错过可能就再也上不了牌桌。